Chapitre 2 Innovations et caractéristiques de la croissance en Grande-Bretagne

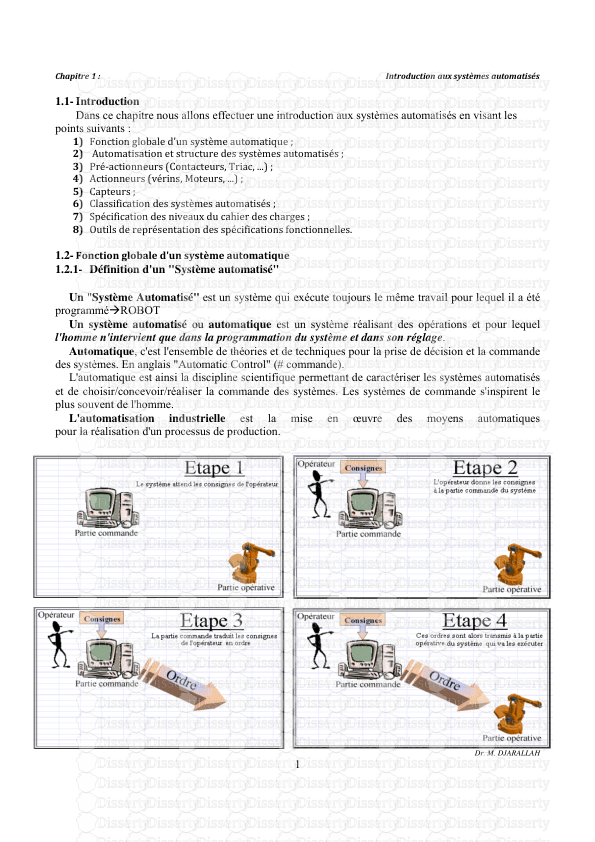

Chapitre 2 Innovations et caractéristiques de la croissance en Grande-Bretagne au 19ème siècle. 1-L’OFFRE : LES INNOVATIONS. 11 Pourquoi innover ? 12 L’entrée dans l’ère du machinisme : « Prométhée libéré » (David Landes). David LANDES, L’Europe technicienne ou le Prométhée libérée, 1969. 13 Un nouveau « système technique » ? Bertrand GILLE, Histoire des techniques, 1978 Patrick O’BRIEN, Railways and economic development of Western Europe, 1983 131 Un processus largement empirique au début. 132 Un processus cumulatif : externalités et endogénéité. 2-UNE CROISSANCE LENTE ET INÉGALE. 21 Une croissance lente… 211 La crainte de l’état stationnaire : Ricardo. David RICARDO, Sur les principes de l’économie politique et de l’impôt, 1817 212 La croissance touche surtout les secteurs de pointe. Nicholas CRAFTS, British economic growth during the industrial revolution, 1985 22 … mais une croissance durable : une rupture historique. 221 L’état stationnaire dépassé : le progrès technique s’institutionnalise et s’internationalise. 222 De nouveaux secteurs prennent le relais : une nouvelle “grappe“ d’innovations. 223 Une croissance plus intensive : croissance “smithienne“ et croissance “schumpétérienne“. Chapitre 2 Innovations et caractéristiques de la croissance en Grande-Bretagne jusqu’à la fin du19ème siècle. Le développement industriel répond à une demande, par de nouvelles combinaisons de facteurs de production créateurs d'offre. La GB entre dans la croissance : c’est une rupture historique, mais qui s’inscrit aussi dans des continuités lorsqu’on remonte la chaîne des causalités. (voir Braudel) 1-L’offre : les innovations. 11 Pourquoi innover ? •Le contexte étudié précédemment fait apparaître, outre des institutions matures, une demande sociale (Verley) pour un produit en particulier ou en vue d’améliorations plus générales (ex des innovations autour de la lumière liées aux accident de bougie ou de gaz, mais aussi au pbs d’insécurité, au désir de s’affranchir des contraintes du rythme diurne, à un désir de progrès – lumière). •L’innovation est donc généralement une réponse économique à une opportunité économique, et n’est faite que si elle est rentable. C’est la définition de Schumpeter : application économique d’une idée en vue d’une amélioration, par exemple un nouveau produit, un nouveau procédé, une nouvelle source d’énergie, ou un nouveau marché ou un nouveau pouvoir de marché. 12 L’entrée dans l’ère du machinisme : « Prométhée libéré » (David Landes). David LANDES, L’Europe technicienne ou le Prométhée libérée, 1969. •Le passage à une nouvelle énergie (fossile) est une révolution, facilitée par l’abondance et le faible coût relatif du charbon anglais. Elle est appliquée à la machine à vapeur, déjà initiée par Denis Papin (1690), puis Thomas Newcomen (1712) pour le pompage des mines, puis améliorée par Watt (brevet en 1781, utilisation d'un condensateur séparé maintenu toujours froid tandis que le cylindre reste chaud) pour aller jusqu'à 5% de rendement. •Concernant les produits : le coton est le secteur absolument essentiel de la RI britannique, avec diverses machines à filer et à tisser du coton américain, (par exemple la power loom, machine à tisser à vapeur de Edmund Cartwright en 1785. Le procédé de blanchiment au chlore par Berthollet est mis au point en 1784, à la manufacture de Javel. pour la métallurgie, la modernisation fondamentale est l’utilisation du coke, combustible obtenu par distillation du charbon, procédé breveté dés 1621 en Angleterre. La transformation de la fonte en fer (plus malléable donc plus facilement transformable en produits finis) se fait par puddlage, avec cuisson et brassage permettant moins de carbone, brevet en 1784 par Cort. •Les transports sont à leur tour révolutionnés : la première ligne de CdeF est construite en 1825 (39 km à 20 km/h) en GB, puis le réseau se développe rapidement autour de Londres. Les effets d’entraînements sont considérables, notamment sur la demande de fer puis d’acier, tandis que canaux et routes connaissent une récession. les steamers. [Brasseul 2 p. 26] permettent une première liaison transatlantique en 1838, sont améliorés grâce à l’hélice, mais la voile reste pérenne pendant tout le 19ème, moins régulière mais moins chère et souvent plus rapide. => conséquence majeure : toujours plus de marché avec une baisse constante des coûts de transports, instrument d’unification nationale et culturelle (cf par ex le pb des langues régionales en France). •L’ensemble de ces innovations pivote autour du charbon, énergie des machines, ellesmêmes développées pour le charbon (pompes, CdeF…). 13 Un nouveau « système technique » ? Bertrand GILLE, Histoire des techniques, 1978 Patrick O’BRIEN, Railways and economic development of Western Europe, 1983 131 Un processus largement empirique au début. •Les inventeurs ne sont pas des ingénieurs ou des scientifiques… La prééminence est au savoir faire sur le savoir, la science apprend des techniques qu’elle n’est pas capable de conceptualiser les innovations au début. Ex : Edmund Cartwright (17431823) apporte une contribution significative à la mécanisation des textiles dans un secteur clé. Moyenne gentry, bien dotée, éducation à Oxford, carrière religieuse puis d’inventeur. Plusieurs brevets dans les années 1780. Approche très empirique, en observant et expérimentant. •Mais il existe quelques liens avec des "scientifiques", par exemple dans les sociétés d'agriculture au milieu du 18ème siècle liées à la physiocratie qui produisent de nombreux traités (multipliés par 10 au 18ème). Mais souvent la réflexion reste cantonnée dans les élites. D'une manière générale, il y a un intérêt pour la matière, les choses matérielles, le progrès devenu possible…, attitude partagée dans tous les pays européens, mais souvent cantonnée dans les élites. C’est une explication plus culturelle de la Révolution Industrielle. 132 Un processus cumulatif : externalités et endogénéité. •Le progrès technique est un processus cumulatif avec des continuités et un appui sur les technologies existantes par de lentes améliorations, de petites incrémentations. le progrès technique se diffuse par effet externe, qui ne passe pas par le marché. Les innovations passent d’un secteur à l’autre, ou d’un produit à l’autre (du coton au lin…). elles créent des goulets d’étranglements : la navette volante de Kay dans le tissage (réservé aux hommes) entraîne un goulet dans le filage (pour les femmes dans les sociétés traditionnelles) si pas de réaffectation des ressources (hommes au filage ?). Mais il existe une multiplicité des cheminements techniques éventuellement déterminés par les choix initiaux (path dependancy) : beaucoup de solutions sont possibles à chaque étape du changement technique (ex : écartements des rails, électricité…), beaucoup de tâtonnements, pour chercher une solution à un pb (d'ailleurs : nombreux doublons). •Mais il y a également des ruptures avec des inventions radicalement nouvelles qui ouvrent un vaste champ d'application aux innovations qui l’améliorent ensuite (= nouveaux paramètres techniques à l’intérieur desquels la recherche d’améliorations progressives peut être commencée) (ex de la vapeur ou du laser). Mais aux 17ème et 18ème siècle, beaucoup d'inventions ne sont pas encore développables faute d'un environnement technique suffisant. Il faut laisser une part à la contingence, à l’individu voire au hasard pour des macroinventeurs qui ne sont pas complètement économiquement déterminés. Une part est exogène ? [bien distinguer des phénomènes endogènes cumulatifs et économiquement déterminés à l’intérieur du système économique] [Brasseul 1 p. 217] •Ex des chemins de fer (Caron), qui forment ce que Bertrand Gille (1978) a défini comme un système technique : « ensemble de cohérences aux différents niveaux de toutes les structures, de tous les ensembles et de toutes les filières » un long processus d’apprentissage est mené pour aboutir à une cohérence du système technique. L’organisation est au départ calquée sur celle de la route (voie / traction / gestion du trafic), sous l’influence des Ponts et Chaussées, d’abord très hésitants puis qui investissent les compagnies. Concernant les voies apparaissent de nouveaux problèmes de travaux publics dés les premiers tronçons réalisés (remblais, drainage, ponts), et des difficultés spécifiques au CdeF (usure des rails en fonte). Pour la traction, du matériel britannique est importé, puis relayé par une industrie nationale en France et en Belgique dés les années 1850, qui résout des problèmes qui lui sont propres (notamment l’économie de charbon coûteux) puis exporte à son tour vers l’Europe du sud. le système technique est en déséquilibre. La puissance des machines est toujours croissante. Les dangers sont également croissants et les accidents (casses d’essieux, signalisation…), entraînent la recherche de solutions comme les freins hydrauliques (Westinghouse 1872). Le CdeF adapte à son usage les nouvelles techniques comme l’acier pour les rails et un peu plus tard l’électricité pour les signaux, les premiers systèmes automatiques… un dialogue permanent entre les compagnies et les autres acteurs du système technique. ex : dans la sidérurgie, le cahier des charges est rédigé par les compagnies, délais et qualité sont contrôlés… Le CdeF a une grande influence sur l’innovation, au moment des investissements initiaux, puis passage à une logique d’offre. CCL : caractère endogène du progrès technique et développement de grappes d’innovations en cohérence par exemple autour du charbon (fer lié au coton et à la vapeur, charbon lié au fer et à la vapeur…). cohérence délimitée par un objet technique, mais dynamique et évoluant en fonction de contraintes particulières et de choix initiaux (path dependancy). Déséquilibre permanent, avec une réponse aux dysfonctionnements du système technique luimême fondamentalement instable. 2-Une croissance lente et inégale. 21 Une croissance uploads/Industriel/ chap-2-croissance-gb.pdf

Documents similaires

-

87

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Fev 02, 2022

- Catégorie Industry / Industr...

- Langue French

- Taille du fichier 0.5879MB